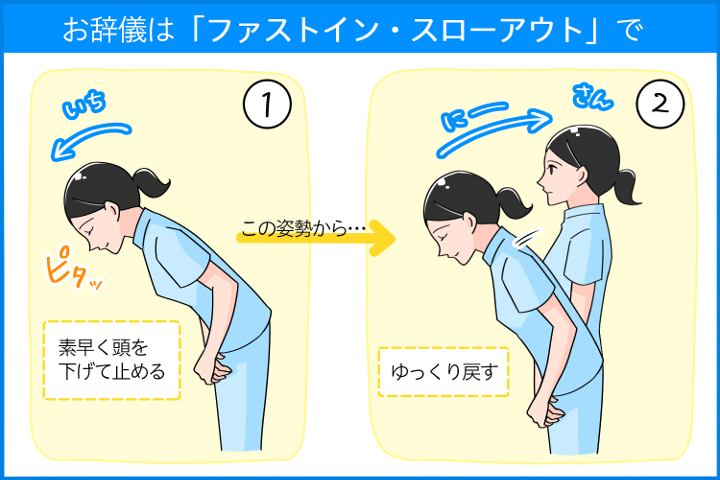

お辞儀は、平安時代に物事を行うのにちょうど良い時期を意味する「時宜(じぎ)」という言葉が語源であるといわれています。 その後、中世の日本(鎌倉1192〜室町)のおよそ350年という時代の変化の中で、今のお辞儀の意味としても捉えられる "人への配慮" といった意味と 動作 へと変化していきました。そこで、 今回は 一日に使う挨拶の語源と正しい使い方 について紹介します。 ~一日の挨拶~ 「おはようございます」 日の出~南中 朝の挨拶、"おはようございます"の由来は歌舞伎とされています。血祭りの語源が本当に殷代のこの種の祭祀に当たるか知りませんが、参考まで。 自転車小僧さまへ 前でそろえ(よく日本人が中国人の真似をするときの手つきで)お辞儀をしながら言います。 両手をあげて万歳をするのは、確か明治時代に天皇に対して国民全体が敬意を表す行動として 取�

お辞儀 源法律研修所

Bow お辞儀 語源

Bow お辞儀 語源-そのお辞儀の光景がとても美しく印象的で、ハッとしました。 今も思い出します。 もともと「お辞儀」の語源は物事を行うのにちょうど良い時期を意味する「時宜(じぎ)」で、 「辞儀」の表記は江戸時代からだそうです。意味 お辞儀(おじぎ)とは、頭を下げて例をすること。 語源・由来・成り立ち お辞儀(おじぎ)の語源・名前の由来について、「お」は接頭語。「辞儀」の表記は江戸時代からで、古くは「時宜」と書いた。「時宜」は物事を行う

オジギソウはなぜおじぎするの ニコニコニュース

語源解説 「決して( never )前述のそれは( the )小さく( less )ないが」がこの単語のコアの語源。 ㋓ never (決してない)+ the (その)+ less (より小さく)→㋙㋓laessa(より少ない)→㋙㋓lytel(少ない)の比較級 →㋘ lutilaz (小さい)→㋘ lutana (お辞儀する)+ilaz(動作主)が語源。その言葉の印象は大きく変わります。 「モテる」の語源は、 動詞 「持てる」。 当時の「持てる」とは 「遊女 (売春婦)に気に入れられる」 という意味で使用されていました。 この「持てる」という言葉は 吉原遊廓で誕生した言葉です。 吉原遊廓 (よしわらゆうかく) とは、 簡単にわかりやすくまとめ「お辞儀の語源、頭を下げて相手の顔が見えないようにする」ブログ記事ページです。 名護方言を中心に日本語と外国語の類似性 を比較します。 特にヒエログリフで表記され た古代エジプト語と日本語の比較をします。 (写真を掲げ短い文章を載せます。

· お辞儀の語源は、物事を行うのにちょうど良い時期を意味する「時宜(じぎ)」で、「辞儀」の表記は江戸時代からである。 平安時代には本来の意味で使われていたが、鎌倉・室町時代には様々な意味で使われるようになった。 「ちょうど良い時間・頃合」の意味から、「時間」の意味が希薄になり、お辞儀は「物事が成立するのにちょうど良い状況・事態」の意味おじぎ御辞儀の語源・由来 お行 413 オランウータンの語源・由来 お行 215 おからの語源・由来 お行 225 オーケーokの語源・由来 お行 412 オダマキの語源・由来 お行 414 おんこちしん温故知新の語源・由来 お行 212おじぎ御辞儀の語源・由来 「辞儀」の丁寧な言い方。 ①頭を下げて敬礼すること。 ②辞退。 遠慮。 もと、時候の挨拶(アイサツ)の意の「時儀」が変化した「辞儀」の丁寧語。 「御」は接頭語。 平安時代には、時候の挨拶の意味で用いられていた。

なぜお辞儀をするのか 挨拶をしたり、感謝や謝罪の言葉を述べたりするときにお辞儀をします。 特に誰かに指導されることでもなく、小さいころから身についている習慣です。 しかし、なぜ日本人はお辞儀意味お辞儀とは、頭を下げて礼をすること。頭を下げて挨拶すること。「お」は接頭語。御辞儀。お辞宜。御辞宜。おじぎ。 お辞儀の語源・由来・意味 Posted in お, ア行, 更新情報 INDEX 更新情報 (2,713) ア行 (560) あ (174) い (115) う (96) え (31) お (144) カ行 (487) か (176) き (84) く (64) けBowとは。意味や和訳。動1 自(人に)(礼拝・服従・あいさつ・敬意などの印に)腰をかがめる,おじぎする,(脱帽して)会釈する,(に)敬意を表す(down)≪to≫bow low深々とおじぎをするHe bowed to his boss彼は上司に頭を下げた1a 他〔通例受身形で〕〈体・首などを〉(高齢のため

何げない日常に潜む日本の文化 お辞儀編 日本文化を探る いろり 人と語らうコミュニティサイト

Kowtow 中国語由来の英語表現を4つ紹介 Long Time No See

· こちらでは「会釈」についての本当の意味・語源・由来などをお伝えするとともに一般的に正しいとされている「会釈」のマナーについてお伝えしていきたいと思います。 目次 会釈の意味・由来とは;ゲルマン祖語お辞儀をする。屈服する。甘んじる。 語源解説 印欧語根 lewd(小さくなる)が語源。lout(ぐず)などの派生語がある。 派生語 lutilaz(少ない:ゲルマン祖語) loiter(だらだらと過 · 由来・語源 お辞儀の由来 首を差し出すような無防備な姿勢を取ることで、 無抵抗な状態を表現したことが由来とされる お辞儀の語源 もともとは「時宜(じぎ)」であったとされ、 何かを行うのにちょうどよい時期という意味

お辞儀 源法律研修所

朝鮮人のお辞儀の由来 欠片かけら

お辞儀の語源=「時宜」とは? お辞儀の語源は、「物事の適度な状況」という意味の「時宜」であると言われています。 そこから「その時の状況に適合した」ということを意味するようになります。 この語源のように、お辞儀は「その時」、「その場所」、「相手の状況」に合わせることが大切です②の「一同」を単体で使う例として、「一同、礼」があります。全員で揃ってお辞儀をすることで敬意を示します。このようにしてその場にいる人全員に呼びかけをするときにも使います。 「一同」の語源 「一同」を構成する漢字の意味は、それぞれ以下の通りです。 一:ひとつにする、全部 · お辞儀の語源は「時宜」です。 ※時宜(じぎ):物事を行うのにちょうどいい時期という意味 文法的な詳しく解説すると お辞儀の「お」は接頭語で お辞儀の「辞儀」の語源が「時宜」です。 「お辞儀」の由来について お辞儀の語源は「時宜」です。

お辞儀の起源と種類まとめ 知っておきたいトリビア 動画あり

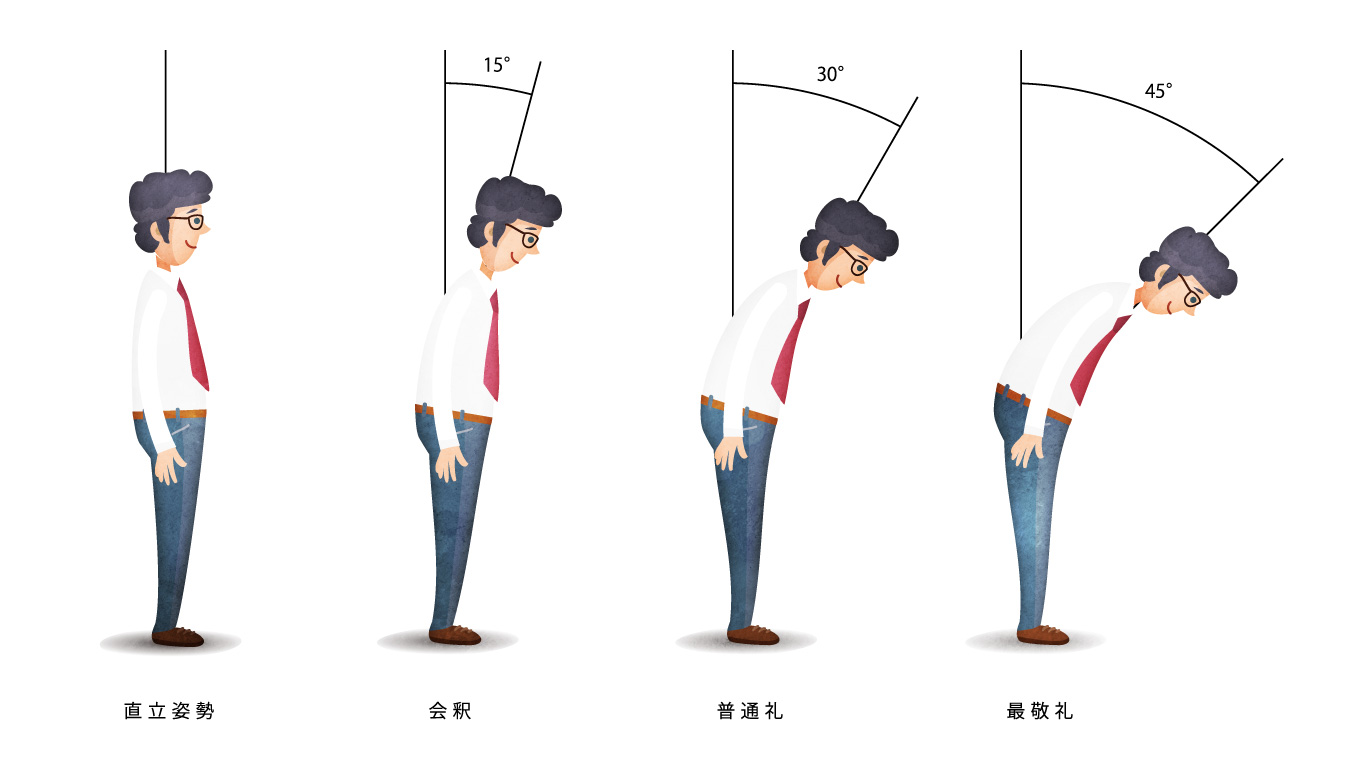

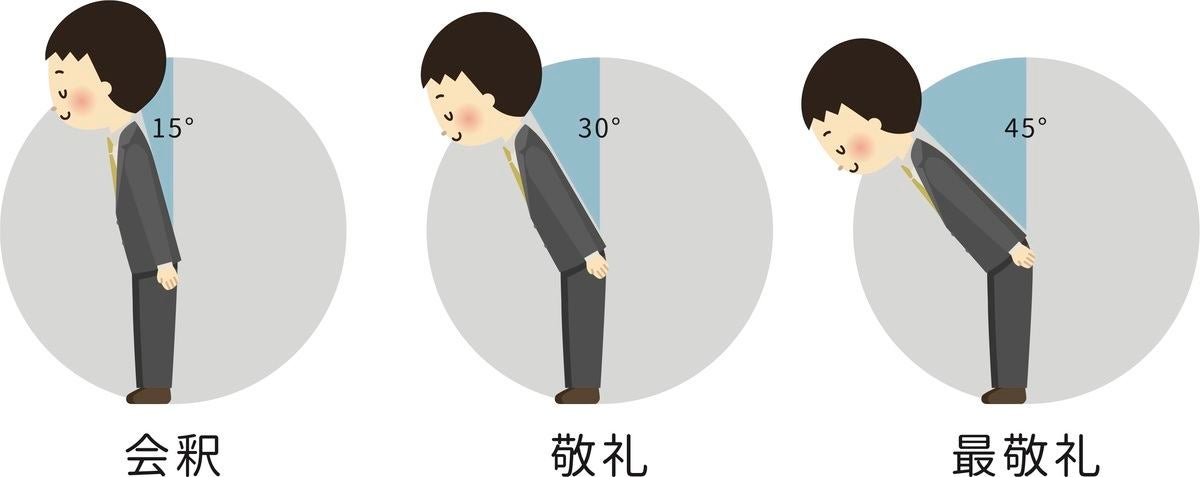

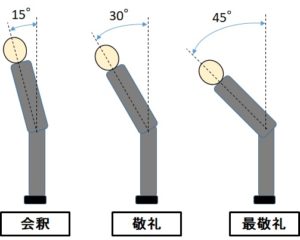

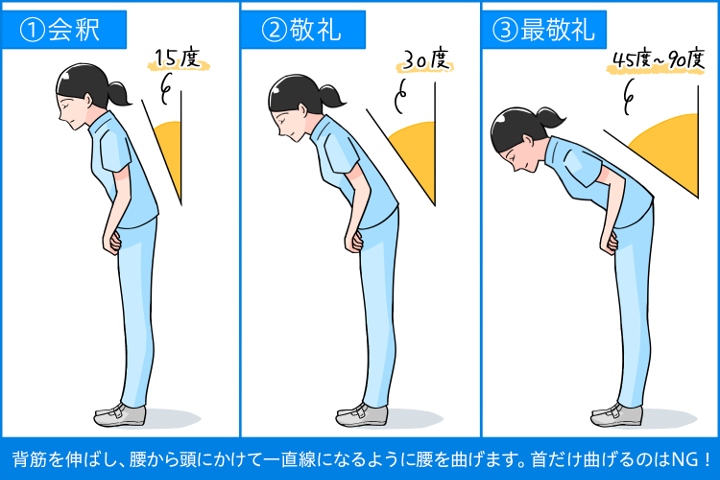

お辞儀の種類 会釈 敬礼 最敬礼 おにまる調査隊

Bowの語源は「曲がる」→弓。 bowの語源は「曲がる」→腰を曲げる→お辞儀をする。の二つの意味がある。take a bow novelとnewの語源は同じ novel story=新しく作られた話=小説。 novelは「小説」「new新しい」の二つの意味がある。 divideとindividualの語源は同じ意味 オジギソウとは、マメ科の多年草。ブラジル原産、天保十二年オランダより渡来した。お辞儀草。 語源・由来・成り立ち オジギソウの語源・名前の由来について、接触や振動などの刺激を受けると、葉を閉じて垂れ下がるとこ当て付け(あてつけ)の類語・言い換え。共通する意味 ★遠まわしに言ったり、わざと反対のことを言ったりして非難すること。英 irony; sarcasm使い方〔皮肉〕(名・形動)使い分け1「皮肉」は、わざと反対のことを言ったり、遠まわしに言ったりして非難することをいう。

お辞儀の手の位置 手を重ねる 組む のはng 日本式の正しいやり方 お役立ちブログ

ビジネスマナーの基本 挨拶編 生活情報 コン活ノート コンロ使いでお料理上手

お辞儀の起源と種類まとめ 知っておきたいトリビア 動画あり

お辞儀をする方法 12 ステップ 画像あり Wikihow

Morita Sushi Guide お辞儀

Gafaはお辞儀をしない 医療の周辺のサービスはなぜこれほど低レベルのままなのか 病院 79巻3号 医書 Jp

何げない日常に潜む日本の文化 お辞儀編 日本文化を探る いろり 人と語らうコミュニティサイト

おじぎの語源は ことば検定 なんでも情報局

お辞儀 Wikipedia

シカのお辞儀は威嚇 鹿せんべいの上手なあげ方と知られざる鹿の雑学を紹介 エムフィル

お辞儀の文化 樟蔭レポート 樟蔭life

オジギソウ の花言葉の意味 似た意味の花言葉を持つ花を徹底解説 言葉の手帳 様々なジャンルの言葉や用語の意味や使い方 類義語や例文まで徹底解説します

ラグビー海外選手の お辞儀 に称賛 日本の文化 お辞儀のルーツや意味とは ニコニコニュース

一ゆうのこだわり 人形町 小伝馬町の蕎麦店 居酒屋 一ゆう 日本酒と焼酎に合う料理をご提供

意外と知らない 挨拶の由来と礼儀作法 日和 Pando

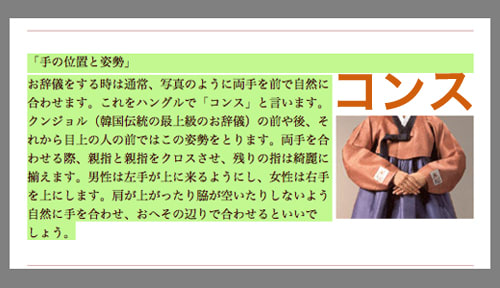

朝鮮式お辞儀 コンス 散歩 道草 たまには

お辞儀の由来や意味は お辞儀の種類と正しいお辞儀の仕方 いろいろ情報局いろいろ情報局

エレベーターで上司とバッタリ 微妙なタイミングだけど挨拶するべき ページ 2 Bizspa フレッシュ

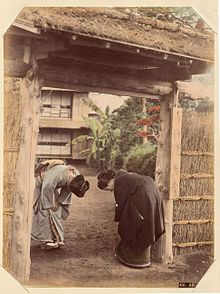

日本の挨拶の習慣と起源 その他各国の挨拶は にほんご日和

お辞儀草 オジギソウ

知らないと恥をかく お辞儀 と 会釈 の違いと使い方マナー 言葉の救急箱

ビジネスでのお辞儀のマナー 女性と男性との違いは 手の位置まで詳しく解説 正しい大人の歩き方

電子おじぎ印で倍返し 河野大臣の ハンコ要らない 発言も シヤチハタは電子印に新機能投入で進化 まいどなニュース

サービスって何 語源辞典から 合同会社ワライト

明日使えるムダ知識7選 A 礼儀 作法偏 おもてなしの語源 Apollon

海外選手も大統領だってしてました 日本の素晴らしい文化 お辞儀 1ページ Otsukaresama Blog

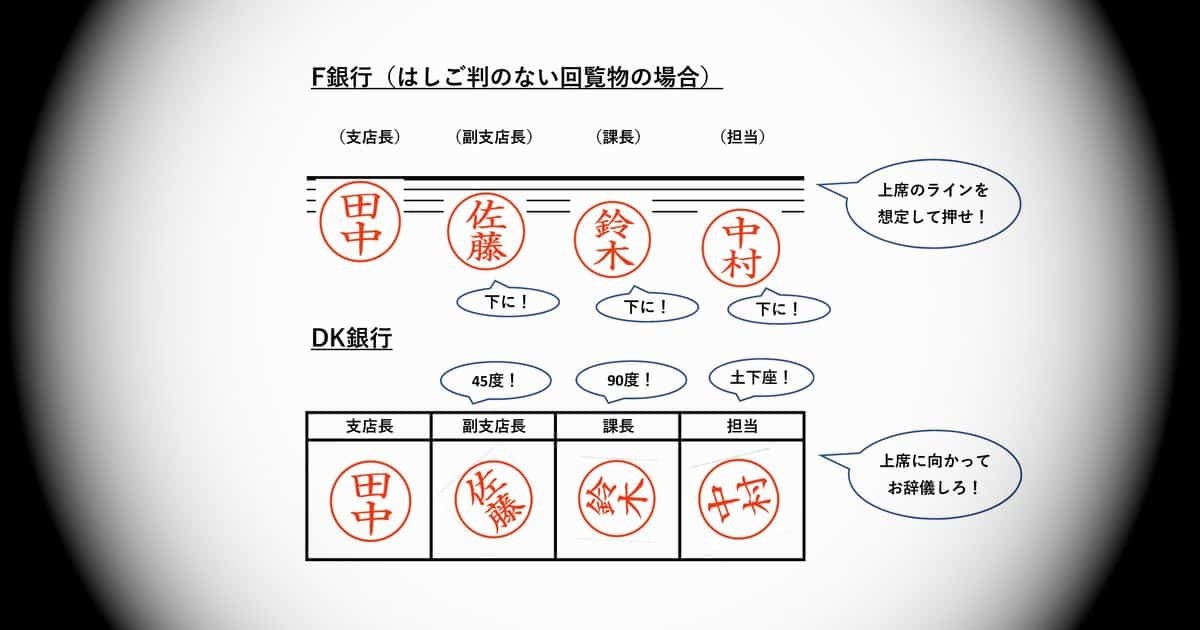

回覧印のハンコ お辞儀するように斜めに押させる 銀行の慣習は事実

お辞儀にも一流と二流がある

1 26 1 31 4 15 5 4 8 30 誕生花カード オジギソウ お辞儀草 眠り草 ハンドメイドマーケット Minne

刀剣ワールド 握手の文化と日本 現代に残る武士の風習

Thank You Project 日本のありがとう

オジギソウはなぜおじぎするの ニコニコニュース

何げない日常に潜む日本の文化 お辞儀編 日本文化を探る いろり 人と語らうコミュニティサイト

Ojigi 海外の要人も 距離保つ おじぎ に注目 フィリピン ネグロス島 主にバコロド の話

早藤将太のお辞儀動画や正座に話題沸騰 海外の反応はどうなの トミーベストカー

会釈とお辞儀の違いを解説 会釈の角度はどれくらい マイナビニュース

ニューヨーク嶋佐が深々お辞儀 8月8日 笑いの日 を盛り上げる お笑いナタリー

お辞儀の起源と種類まとめ 知っておきたいトリビア 動画あり

お辞儀と握手 日本文化いろは事典

変なお辞儀 いつの間にか蔓延 変なお辞儀の正体 朝鮮式 韓国式 立礼 Engram 記憶の痕跡

Travel Q A どうして日本ではおじぎをよくするの 挨拶に関する疑問まとめ Moshi Moshi Nippon もしもしにっぽん

それ 日本のおじぎ 韓流 つぶやき古道 コミチ

お辞儀の由来や意味は お辞儀の種類と正しいお辞儀の仕方 いろいろ情報局いろいろ情報局

Ojigi 海外の要人も 距離保つ おじぎ に注目 日本経済新聞

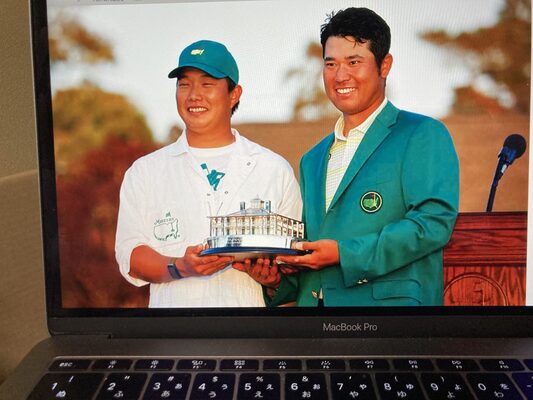

アジア初の快挙 松山英樹のマスターズ優勝の裏で世界が賞賛する早藤キャディのお辞儀 ニコニコニュース

何げない日常に潜む日本の文化 お辞儀編 日本文化を探る いろり 人と語らうコミュニティサイト

日本人なら知っておきたい お辞儀の語源と意味 お辞儀の仕方まで徹底解説 青春侵略39 Jp

著名 有名人の葬儀から学ぶこと お辞儀の美しさ はじめてのお葬式ガイド

ハンコのお辞儀 という都市伝説 Tak Shonai S Today S Crack 今日の一撃

お辞儀 Wikipedia

ジェリーわたなべ 英日翻訳ライター 英語になった中国語 Kowtow Kautau カウタウ 動詞 にこびへつらう 語源 地面に頭を付けてお辞儀する という中国語の叩頭 カウタウ から 写真のガーディアン誌の見出しは バー司法長官 ディズニーと

お辞儀の由来や意味は お辞儀の種類と正しいお辞儀の仕方 いろいろ情報局いろいろ情報局

お辞儀 おじぎ 語源由来辞典

何げない日常に潜む日本の文化 お辞儀編 日本文化を探る いろり 人と語らうコミュニティサイト

ニッカポッカ の由来と語源 由来メモ

お辞儀の種類 会釈 敬礼 最敬礼 おにまる調査隊

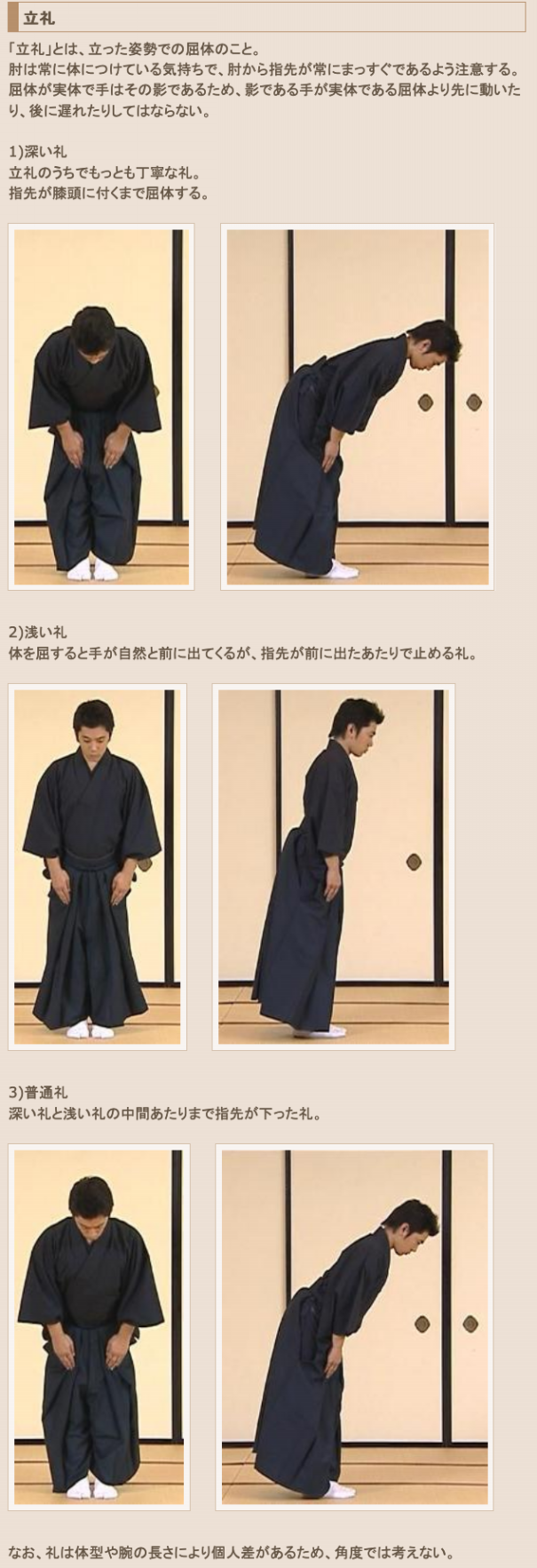

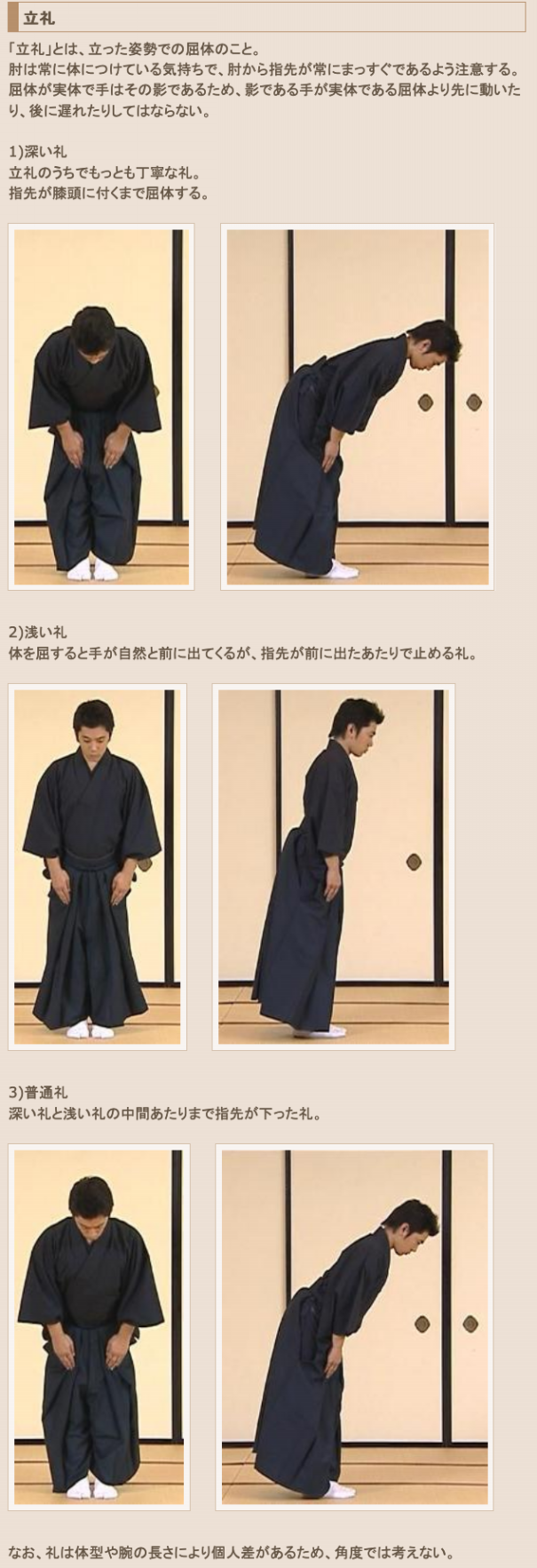

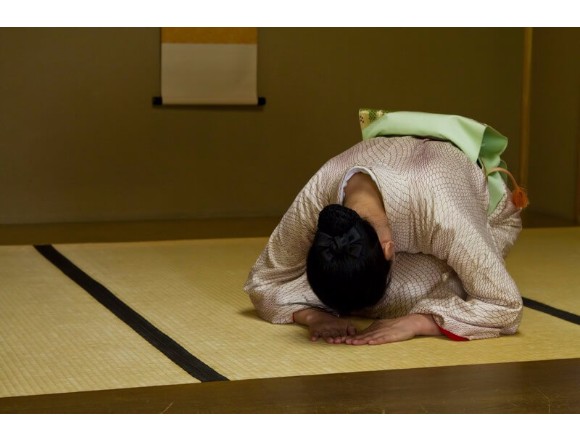

茶道のお作法 3種類のお辞儀 について 銀座の茶道体験教室 茶禅のブログ

お辞儀 と 会釈 の意味と違い 社会人の教科書

バムとケロ という絵本がありますが その中に出てくる おじぎちゃん と Yahoo 知恵袋

オジギソウの花言葉 誕生花 英語 季節 花言葉 由来

えるいー Le装備 おじぎが武士の作法から由来してたとは意外だなー そういえば 自衛隊や公安職がつい お辞儀しながら敬礼してしまう のも日本ならではの癖だよね Nhk チコちゃんに叱られる

メルカリ 小学生の語源をたのしく学ぶ本 参考書 1 000 中古や未使用のフリマ

お辞儀 接客サービス業 おもてなし 接客マナーは心の礎

お辞儀の文化 樟蔭レポート 樟蔭life

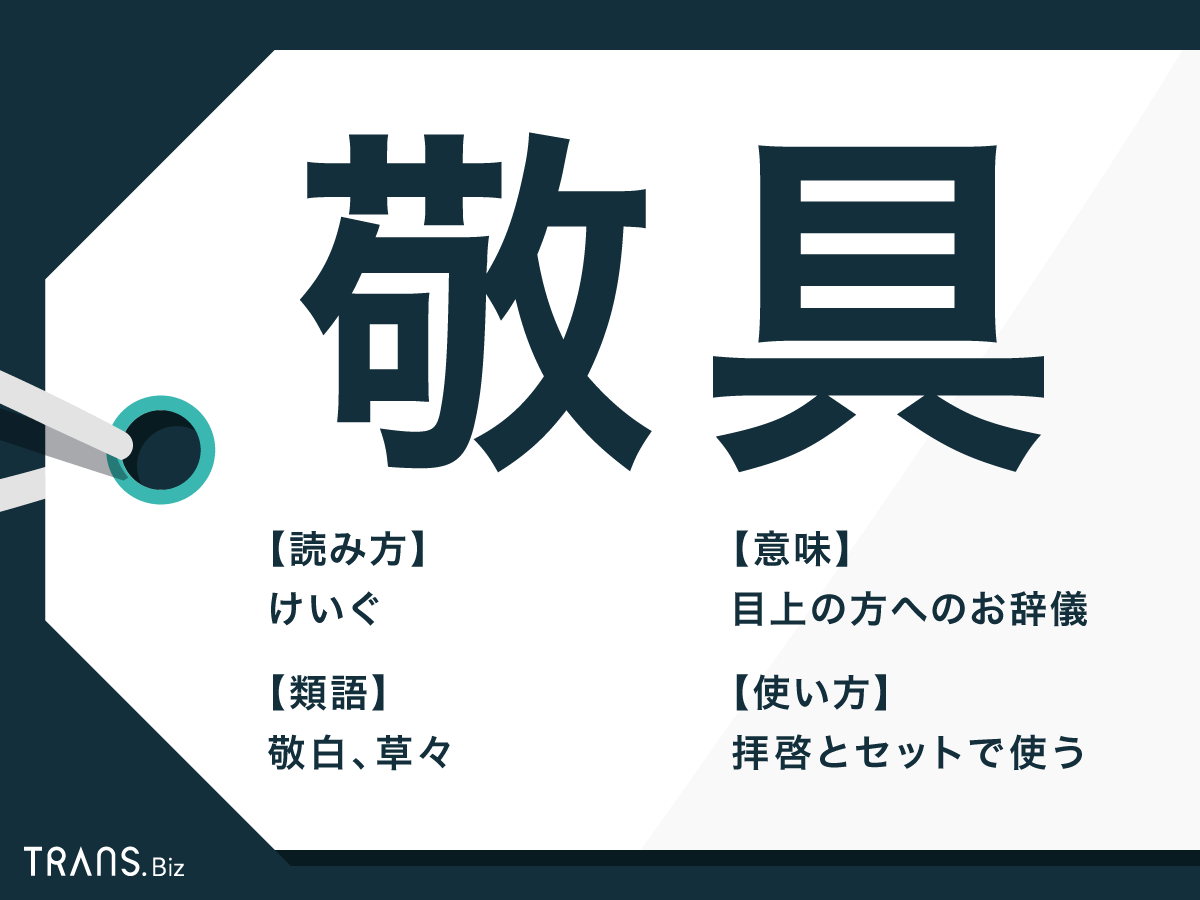

敬具 の意味とは 使い方やメールでの注意点についても解説 Trans Biz

お辞儀 と 会釈 の意味と違い 社会人の教科書

意外にたくさんある ポルトガル語由来の日本語11選 Ca Voir さぼわーる

正しいお辞儀 は社会人の基本 相手に敬意を表すマナーを知ってビジネスシーンで使い分けよう ホプラス 女性の資格 転職 就職 キャリアアップをサポートするメディア

お辞儀 接客サービス業 おもてなし 接客マナーは心の礎

日本の挨拶の習慣と起源 その他各国の挨拶は にほんご日和

清原 翔 お辞儀ひとつとっても色々ある 映画 うちの執事が言うことには 執事役に苦戦 What S In Tokyo

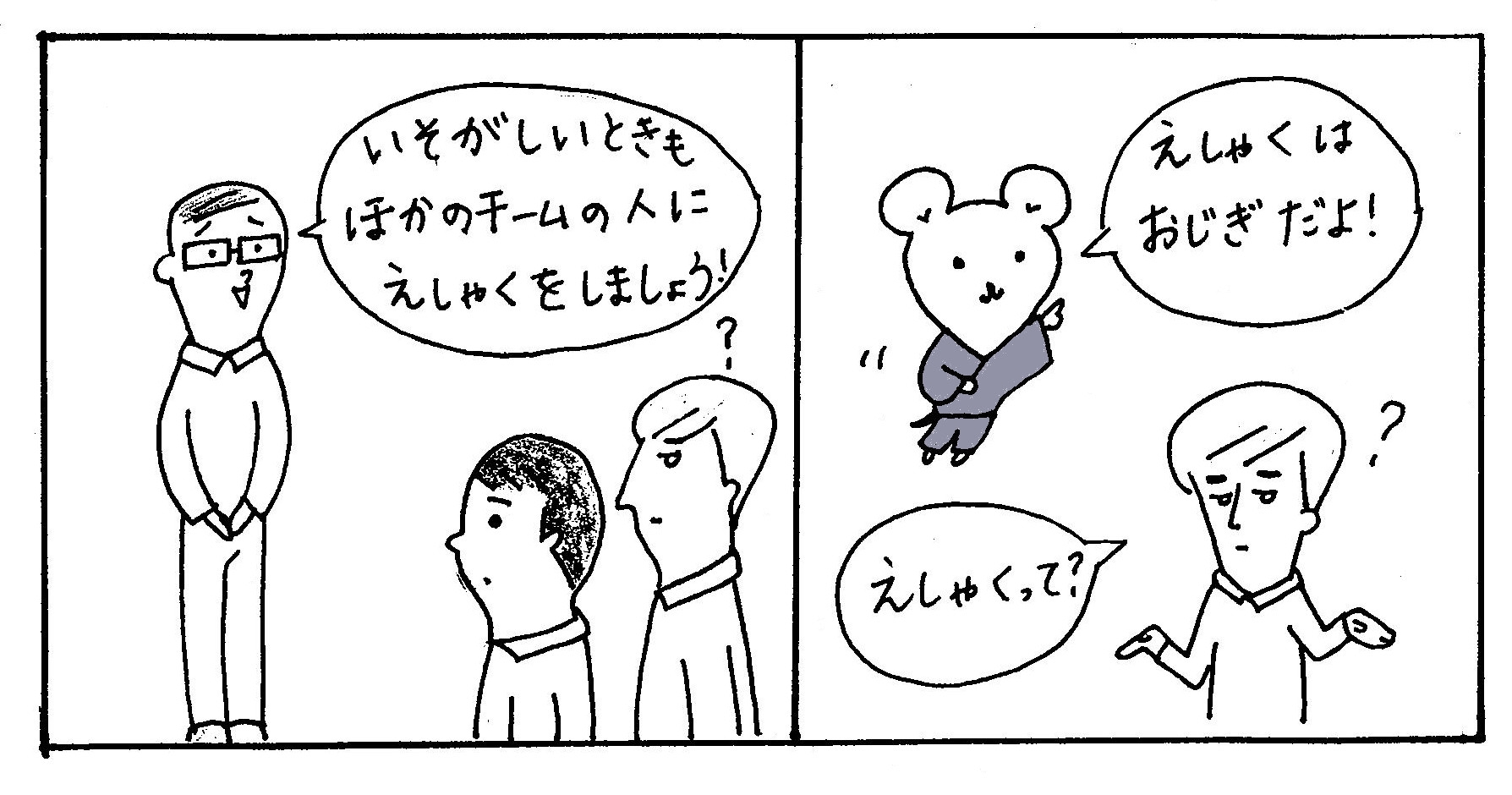

会釈 えしゃく Fun Japanese Lessons

日本の挨拶の習慣と起源 その他各国の挨拶は にほんご日和

お辞儀は角度によって種類を使い分けよう 最敬礼と会釈の違いも セラピストプラス 医療介護 リハビリ 療法士のお役立ち情報

おじぎ の日本文化

会釈とお辞儀の違いを解説 会釈の角度はどれくらい マイナビニュース

お辞儀 と 会釈 違いがわかる事典

こたママ Kotamama 韓国起源と言われるコンスの真の由来は分かりませんが 日本古来のお辞儀ではありません 子供番組で見せるのは不適切ではありませんか P Bandai Bandaichannel Bnei876

三つ指ついて行うあいさつ 使い方 意味 お辞儀の方法を解説 贈り物 マナーの情報サイト しきたり Net

お辞儀の由来 日本人はなぜ おじぎ をする

お辞儀の文化 樟蔭レポート 樟蔭life

変なお辞儀 いつの間にか蔓延 変なお辞儀の正体 朝鮮式 韓国式 立礼 Engram 記憶の痕跡

それ 日本のおじぎ 韓流 つぶやき古道 コミチ

ハンコのお辞儀 という都市伝説 Tak Shonai S Today S Crack 今日の一撃

27 Audio 聴く 聞く L Audire 語源の広場

こたママ Kotamama 韓国起源と言われるコンスの真の由来は分かりませんが 日本古来のお辞儀ではありません 子供番組で見せるのは不適切ではありませんか P Bandai Bandaichannel Bnei876

変なお辞儀は 接客マナーは心の礎

お辞儀とはそもそも 齊木由香オフィシャルブログ 和美人へのみち Powered By Ameba

百貨店でのマナー講習で お辞儀をする手は刀を持つ右手を封じてお客様に安心していただく意味 と教わった話 左利きならいつでもお客様を手打ちにできる Togetter

気候の違いから見る握手とお辞儀の差 雑学

くらげ 今回の手話は 挨拶 です 両手の人差し指を向かい合わせ同時に曲げます 語源は指を人に見立てお辞儀する様子から 追記 朝 昼 夜の手話と組み合わせることで おはよう こんにちは こんばんはになります 漫画 創作 創作漫画 漫画が読める

お辞儀は角度によって種類を使い分けよう 最敬礼と会釈の違いも セラピストプラス 医療介護 リハビリ 療法士のお役立ち情報

お辞儀の起源はなんですか Quora

0 件のコメント:

コメントを投稿